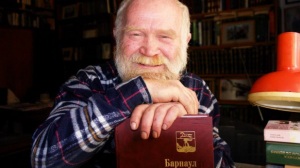

Исконно русский писатель-сибиряк, журналист, педагог, страстный защитник природы, охотник и охотовед, всю жизнь посвятивший деятельности по сохранению и приумножению природных богатств матушки Сибири и описанию удивительных красот этого края, а также познанию человеческих характеров и законов людского общежития, Ефим Пермитин порядком подзабыт в наше время. Имя это не на слуху. Хотя книги прозаика, и прежде всего во многом автобиографичный роман-эпопея «Жизнь Алексея Рокотова», не являются такими уж редкими, они имеются в наличии в библиотечных фондах нашей страны. Вопрос лишь в их востребованности. Но опять-таки вопрос о низком спросе на произведения советских авторов заслуживает отдельного разговора.

А вспомнилось же это славное имя не случайно — 8 января 2021 года исполняется 125 лет со дня рождения самобытного, даровитого писателя, долгие годы самоотверженно служившего отечественной словесности и оставившего потомкам немалое литературное наследие.

Ефиму Пермитину было суждено прожить большую, непростую, но яркую и интересную жизнь. Он многое повидал, пришлось ему и поучаствовать в Первой мировой и Гражданской войнах, быть еще в совсем молодые годы и десятилетия спустя сельским учителем, редактором охотоведческого...Читать далее »